「社員が立て替えた備品購入の経費精算が毎月大変…」 「法人カードは枚数が限られていて、複数の部署で使い回すのが面倒…」

中小企業の経営者様や経理・総務担当者様の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。日々の業務で必要な備品や消耗品の購入は企業の成長に不可欠ですが、その支払いプロセスが複雑だと、本来集中すべきコア業務の時間を奪ってしまいます。

その強力な解決策となるのが、Amazonビジネスの「請求書払い」です。これは単なる支払い方法の一つではなく、企業の購買活動と財務管理に大きな変革をもたらす戦略的ツールです 。

本記事では、Amazonビジネスの請求書払いについて、基本的な仕組みから、具体的な設定方法、気になる審査、そして経理業務を自動化する活用術まで、ご提供いただいた詳細情報に基づき、網羅的に解説します。

目次

Amazonビジネスの「請求書払い」とは?経営を効率化する新しい支払い方法

Amazonビジネスは、法人および個人事業主向けの購買専用サイトです。この中で提供されている支払い方法の一つが「請求書払い(Paid by Invoice)」です。まずは、この仕組みと、従来の支払い方法との違いを理解しましょう。

請求書払い(Paid by Invoice)の基本の仕組み

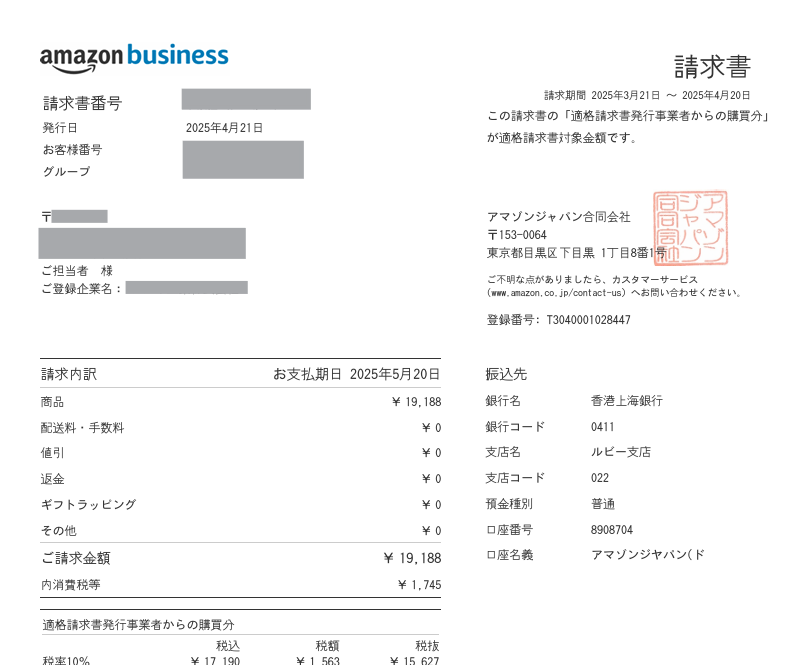

請求書払いは、法人および個人事業主を対象とした後払い決済サービス、すなわち「買掛払い」システムです 。商品を購入するたびに決済するのではなく、

1ヶ月分の購入代金をまとめて、後日発行される請求書に基づいて支払うことができます 。

このサービスは手数料無料で利用でき 、2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)にも完全に対応した請求書が発行されます 。企業はこの請求書を仕入税額控除に利用可能です 。

個人のクレジットカード立替払いや法人カードとの違いを比較

これまで多くの企業で主流だった支払い方法と、Amazonビジネスの請求書払いはどう違うのでしょうか。それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 支払い方法 | メリット | デメリット |

| 個人のカード立替 | ・導入が手軽 | ・従業員の金銭的負担が大きい ・経費精算の手間が膨大 ・不正利用のリスク管理が難しい |

| 法人カード | ・経費精算の手間を一部削減 ・利用履歴が明確 | ・発行枚数に限りがある ・部署間での共有が不便 ・年会費がかかる場合がある |

| Amazonビジネス請求書払い | 経費精算の手間が不要 キャッシュフローが改善 購買プロセスを一元管理 | ・利用には与信審査が必要 ・支払いサイクルが固定される |

このように、請求書払いは従業員の負担をなくし、経理部門の業務を劇的に効率化できる点で、他の支払い方法より大きなアドバンテージがあります。

【経理・購買担当者必見】請求書払いを利用する5つの大きなメリット

請求書払いを導入することで、企業は具体的にどのような恩恵を受けられるのでしょうか。ここでは、5つの大きなメリットを解説します。

メリット1:面倒な経費精算業務からの解放

最大のメリットは、経費精算業務の抜本的な効率化です 。従業員による立替払いが不要になり、申請書の確認、承認、振込といった煩雑な手作業を大幅に削減できます 。これにより、経理部門は月末月初の繁忙期の負担から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

メリット2:キャッシュフローの大幅な改善

請求書払いでは支払いサイト(支払いまでの猶予期間)が設けられているため、

資金の流出を遅らせることができます 。支払い期限は締め日から1ヶ月後となるため、手元資金の流動性を確保しやすくなり、運転資金の管理において大きなアドバンテージとなります 。

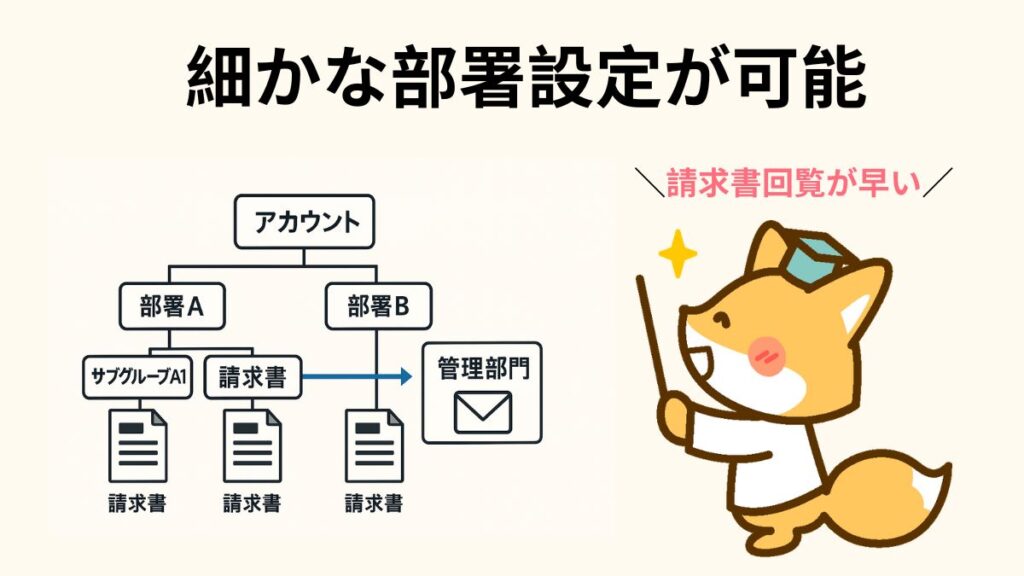

メリット3:複数ユーザーの購入も一元管理

一つのビジネスアカウントを複数の従業員で共有し、購買プロセスを一元管理することが可能です 。全部門の購買データが一元的に蓄積されるため、コスト管理が容易になり、将来的なコスト削減の機会発見にも繋がります 。

メリット4:購買ルール設定によるガバナンス強化

Amazonビジネスには、

承認ワークフローを設定する機能があります 。例えば、「5万円以上の購入は上長の承認が必要」といったルールを設けることで、意図しない購入や予算超過を防ぎ、企業全体の支出に対するガバナンスを強化します 。

メリット5:手数料無料でコスト削減に貢献

Amazonビジネスの

請求書払いは、利用にあたって手数料が一切かかりません 。法人カードで発生しがちな年会費も不要なため、純粋な業務効率化とコスト削減の恩恵だけを享受できる、非常にコストパフォーマンスの高いサービスと言えるでしょう。

【画像でわかる】Amazonビジネス請求書払いの設定・登録手順

請求書払いの利用開始までのプロセスは、アカウント登録、審査申請、そして詳細設定のステップで進みます。

ステップ1:Amazonビジネスアカウントの登録と必要書類

請求書払いの導入は、Amazonビジネスアカウントへの登録から始まります 。

登録に必要な書類は、事業形態によって異なります。

- 法人の場合 通常、特定の証明書類のアップロードは不要です 。登記情報に基づき審査が行われるため、法務局に登記されている正確な法人名と本店所在地を入力することが重要です 。

- 個人事業主の場合 事業活動の実態を証明するため、以下のいずれかの書類の画像データ(またはPDF)をアップロードすることが必須です 。

| 書類カテゴリー | 書類名 | 備考 |

| 税務関連書類 | 開業届 | 税務署の受領印が必須 |

| 確定申告書B | 過去2年以内。税務署の収受日付印またはe-Taxの受信通知が必要 。 | |

| 所得税青色申告決算書 | 過去2年以内。青色申告者のみ 。 | |

| その他 | 適格請求書発行事業者の登録通知書 | インボイス登録事業者である場合 。 |

ステップ2:請求書払いの利用申請と与信審査

アカウント登録の過程、または登録後に請求書払いの利用を申請します 。申請後、Amazonによる事業の実在性と信用力を評価するための審査が実施されます 。

審査期間は通常1〜3営業日以内で、結果はメールで通知されます 。審査期間中に電話での在籍確認や追加書類の提出を求められる場合があります 。

ステップ3:請求書払いの初期設定とカスタマイズ

審査が承認されると、アカウント管理者は詳細な設定を行えるようになります 。

- 共通の支払い方法に設定: 特定の利用者グループの支払い設定を「共通の支払い方法」に指定し、請求書払いを紐付けます 。

- 「請求書のかんたん設定」ウィザードを利用: 管理画面のウィザードに従い、請求先情報、請求書発行形式、締め日、PDF送付先メールアドレス、買掛管理者連絡先などを入力します 。

- 支払いサイクルの最適化(締め日の選択): 企業の会計サイクルに合わせて、請求書の「締め日」を5日、10日、15日、20日、25日、末日の6つから自由に選択できます 。支払期限は、選択した締め日の翌月の同日となります 。

- 請求書フォーマットの選択: 経理処理のスタイルに合わせ、請求書を**「月ごとに1枚にまとめる」か「注文ごとに発行する」**かを選択できます 。

- グループ別の請求書発行: 部署や拠点単位で「グループ」を作成し、グループごとに異なる締め日や請求書送付先を設定することも可能です 。これにより、複雑な組織の会計ニーズにも柔軟に対応できます。

重要な「与信管理」:利用限度額の仕組みと増額方法

請求書払いは信用取引のため、「利用限度額」が設定されます。この仕組みを正しく理解することが安定した運用の鍵です。

利用限度額の決定と確認方法

請求書払いが承認されると、Amazon独自の審査基準に基づきアカウントの「購入可能限度額(利用限度額)」が設定されます 。初期の限度額は承認メールで通知され 、管理者はいつでも管理画面の「請求書情報」ページで現在の利用限度額、使用済み額、利用可能残高を確認できます 。

限度額は「リボルビング方式」。支払い後に回復する

最も重要な点は、この限度額が「月間の利用上限額」ではないことです。これは、**未払いの残高が常に上限を超えてはならない「リボルビング方式(回転信用)」**の与信枠です 。

利用可能額は注文商品が**「出荷」された時点で減少し、支払った請求書の入金をAmazonが確認したタイミングで、その支払額分だけが回復(リセット)**されます 。そのため、支払いが遅れると利用可能額が回復せず、新たな注文ができなくなる可能性があります 。

利用限度額の増額申請プロセス

限度額が不足した場合、管理者はオンラインで増額申請ができます 。手続きは「請求書情報」ページから希望額を入力して送信するだけで完結します 。この手軽さは、Amazonがプラットフォーム上の購買・支払い履歴といった動的な取引実績に基づいて与信を管理していることを示唆しています 。

日常業務での請求書管理と経理連携

導入後の日常業務フローと、業務を自動化する連携機能について解説します。

請求書の確認と保管方法

- 請求書の受け取り: 請求書は郵送されず、指定したメールアドレスにPDF形式で送付されます 。通常、締め日から2営業日以内に発行されます 。

- ダウンロード: 管理画面からいつでも請求書の閲覧・ダウンロードが可能です 。複数の請求書の一括ダウンロードや、注文履歴のCSVレポート出力もできます 。

【重要】インボイス制度への正しい対応

仕入税額控除のために非常に重要な注意点があります。 請求書払いを利用している場合、税務申告の根拠として使用すべき公式な適格請求書は、

Amazonから月次または注文単位で発行される「統合請求書(consolidated invoice)」のみです 。

注文履歴ページからダウンロードできる個別の「適格請求書」は参考情報に過ぎず、これらを仕入税額控除の証明に使うことはできません 。経理部門はこの運用ルールを正確に理解し、周知徹底する必要があります。

会計ソフトとの連携で経理業務を自動化

Amazonビジネスは、freeeや弥生会計といった主要なクラウド会計ソフトとのAPI連携機能を提供しています 。これにより、購入履歴データを会計ソフトに自動で取り込み、経理業務を大幅に効率化できます 。

二重計上を防ぐため、個別の取引明細ではなく、請求書のデータ(購入データ原本)のみを同期する設定が推奨されます 。請求書を基に未払金を計上し、支払い後に銀行の出金明細と紐づけて消込を行うことで、一連のプロセスがスムーズに完了します 。

FAQ(よくある質問)

- 返品した場合の返金はどうなりますか?

現金ではなく「クレジットメモ」という形式で返金(アカウントへの債権付与)が行われます 。このクレジットメモは、未払いの請求書に

①自動で充当する、②手動で任意の請求書に充当する、③メールでAmazonに指示して充当してもらう、のいずれかの方法で管理します 。すべての未払い請求がなくなっても残高がある場合は、銀行口座への現金での払い戻しをリクエストできます 。

- 支払いが遅れた場合、遅延損害金はかかりますか?

Amazonビジネスの規約等では、遅延損害金に関する明確な記載は見当たりません 。

しかし、最も重大な影響は、未払い分が解消されるまで利用限度額が回復せず、新たな商品が購入できなくなるという業務上の支障です。

これが事実上のペナルティとして機能し、期日通りの支払いを促す仕組みになっています。

- 販売者(セラー)への影響はありますか?

いいえ、ありません。購入者の支払い遅延や債務不履行のリスクはAmazonが完全に引き受け、セラーへの支払いを保証します 。債権回収などもすべてAmazonが行うため、セラーは安心して請求書払いの注文を受け付けることができます 。

まとめ:請求書払いで会社の購買プロセスをスマートに改革しよう

Amazonビジネスの請求書払いは、単なる後払い機能を超え、企業のキャッシュフロー改善、経費精算の効率化、そして購買ガバナンスの強化を実現する多機能な戦略的プラットフォームです 。

【本記事のポイント】

- 経費精算が不要になり、キャッシュフローが改善する。

- 締め日や請求書形式を自社の都合に合わせて柔軟にカスタマイズできる。

- 利用限度額は支払い後に回復する「リボルビング方式」であるため、支払い規律が重要。

- インボイス制度では「統合請求書」のみが正式な証明書となる点に注意が必要。

- 会計ソフト連携やクレジットメモの管理など、経理プロセスの標準化が活用の鍵。

この強力なツールを正しく設定・運用すれば、企業の購買活動と財務管理に大きな競争優位性をもたらすでしょう。この機会に、自社の業務プロセスを見直し、デジタル化を推進する一歩として導入を検討してみてはいかがでしょうか。